200年前にもトランプ級の「悪夢の大統領」が?…歴史に学ぶ「関税と恐慌」の仕組み

【アニメで解説】2025年6月18日(水)18時07分JST Newsweekニューズウィーク日本版

<アメリカも昔は関税「弱者」だった? 性急な行政措置と大統領令でアメリカ経済を破滅に導いた大統領とは──>

19世紀初頭以降、6回もの恐慌を経験したアメリカ。そのうち5回は「関税」や「禁輸措置」で引き起こされたことをドナルド・トランプ米大統領は忘れてしまったのか?

トランプ発「第7の恐慌」に備えて、アメリカの歴史から「関税と恐慌」の仕組みを学んでおこう──

本記事では、本誌YouTubeチャンネルの動画「トランプも今すぐ学ぶべき【関税と恐慌の仕組み】…「第7の恐慌」は目の前に【アニメで解説】」から「第1・第2の恐慌」「第3の恐慌」のパートを抜粋して紹介する。

アメリカを最初の恐慌が襲ったのは1816年。前年、ナポレオン戦争に勝利したイギリスが軍用に契約していた毛織物を投げ売りすると、安価な毛織物がアメリカに大量に押し寄せた。

これを受けて、アメリカはイギリス船の入港と安価なイギリス製品の輸入を制限。イギリスもこれに報復する形で、アメリカ船によるカリブ海イギリス植民地への穀物輸送を阻んだ。

アメリカの小麦価格は暴落。農民のローン・地元の商店への借金返済が滞り、地元の商店は都市部の業者への支払いが滞り、と連鎖的に経済が悪化し、1819年には「第2の恐慌」が始まった。

「第3の恐慌」は、アメリカ南部の奴隷を労働力とした綿花プランテーションを巡って引き起こされた。

インディアンの強制移住政策を進めたのが、アメリカ民主主義を進展させたとされるジャクソン大統領であった。彼は1830年インディアン強制移住法を制定し、在任中に94の移住条約を結び、インディアンを西部に設定した保留地へとおいやっった。チェロキー族はオクラホマまで約1300km、途中で飢え、寒さ、病気などで死亡したもの約4000人に達し、そのルートは「涙の旅路」 Trail of Tears と呼ばれた。そしてその保留地もインディアンの自作農を創設するとの大義名分のもと、部族の共同所有の土地を個人の所有に変更することによって貧困化したインディアンから土地を奪い取り、インディアンの生活基盤を奪っていった。組織的抵抗は1890年のウーンデッドニーの虐殺をもって終了し、フロンティアの消滅が宣言された。

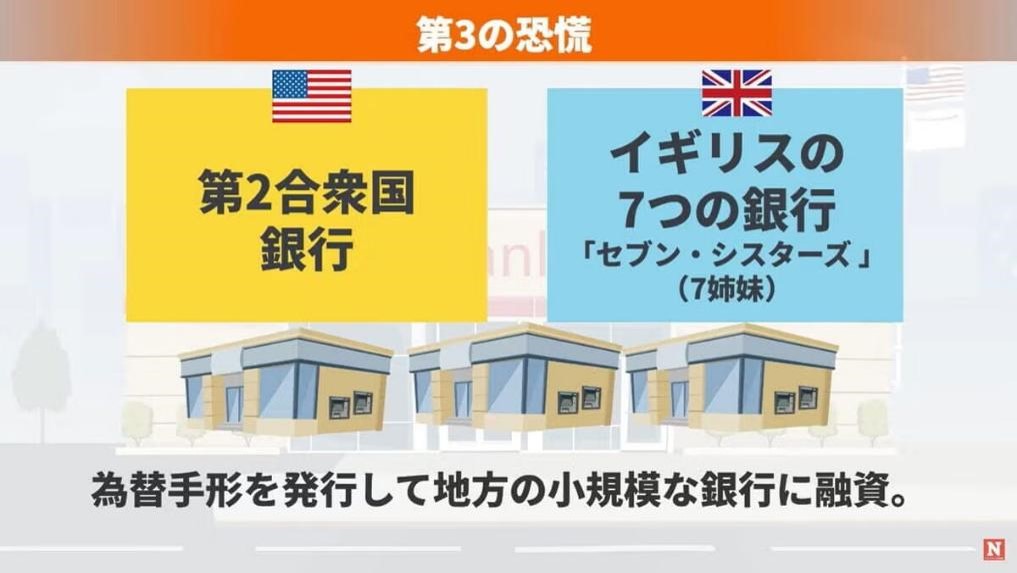

当時の綿花農園の拡大資金は「信用取引」の連鎖によって賄われており、イギリスの投資家や7つの銀行「セブン・シスターズ」の資金を、第2合衆国銀行が借り入れ、為替手形を発行して地方の小規模な銀行に融資。

銀行はその資金を奴隷商人に貸し付けた。

その資金で奴隷商人は奴隷を買い、アメリカ南部の綿花農園に売っていた。

金利はイギリスの中央銀行、イングランド銀行が決めていたため、ロンドンで金利が上がれば奴隷所有者は土地や奴隷を変えなくなるといった懸念から、ジャクソンは奴隷所有者のイギリス融資への依存脱却を目指す大統領令に署名。

政府資金の預託先を民主党系の州公認銀行に変更し、農民が米土地管理局へのローン返済のために銀行の融資を受けることを禁じ、金貨での支払いを強制するなど強硬策を取った。

イングランド銀行もイギリスの資金はアメリカに流れ出るのを嫌って金利を引き上げ、7行の国際為替取引を一時停止。これにより恐慌が始まり、アメリカでは5年間で7つの州が州債の償還不能に陥った。

ここでお伝えしたいことは、過去の恐慌は綿花輸出入・奴隷制での輸出入でしたが、現在に置き換えてみると、鉄鋼・半導体・自動車などの工業製品輸出入、安価な外国労働者と移民の労働力と米国外の技術力

それぞれの時代に共通してるのは、対抗するためには関税を掛け、恐慌→戦争へと繋がっていることです。

この様な事例がHistory of Financial Marketsです。by Anthony T. Shoda

以下、自筆英文のCopilot Aqua による自動翻訳です

「History of Financial Markets」は日本語で「金融市場の歴史」と表現されます。金融市場の進化には、銀行や証券取引所の誕生、デジタル技術の普及など、興味深いトピックがいっぱい!

「financial markets(金融市場)」は、お金や資金が取引される場や仕組みを指します。たとえば、株式市場、債券市場、外国為替市場など、さまざまなタイプがあります。その歴史を振り返ると、初期の物々交換時代から始まり、銀行の発展、証券取引所の誕生、デジタル時代の取引まで、進化を続けています。